学校ブログ

祝 学校子ども会10周年!

昔は、年が違う子も一緒に、近くの広場や道路で遊んでいました。しかし、今は外で遊ぶ姿も見られませんし、違う学年の子と活動するということも、ほとんどないように思います。

「子供会」は近所の子どもたちが交流できる大切な集団活動の場でした。でも、いま各地域の子供会は、どんどんなくなっているのが現状です。

そんな中、助川学区では10年前から独自の子供会に取り組んできました。

今日第1回目は、地域担当の方に自己紹介をして、グループ名やグループで遊びたい内容を決め一年間の計画を立てました。

本日の様子は、Jwayでも放送される予定です。ぜひご覧ください。

なお、本日の活動は、助川小アルバムにも掲載しました。

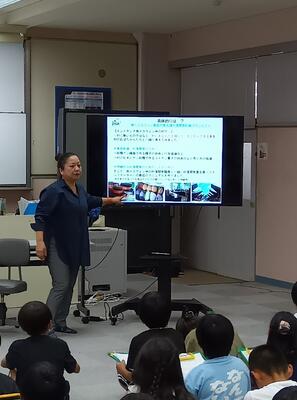

国際貢献とは何か 5,6年生が学びました

日立市には、すごい人がいます。

JICAの職員として、30年間国際貢献に携わってこられた笠井久美子さんをお迎えし、

カンボジア・インドネシア・タイ・パキスタン・アフガニスタン・フィリピン・ベトナム・

ガーナ・ミャンマー、そしてイラクで活動されてきたことや、他国の人々と触れ合ううえで

大切なこと(他国や地域の文化や歴史を知ること・他国や地域の文化を理解し尊重すること・

対話を大事にすること)を学びました。

お話を聞き終えた子供たちのシートには、聞いたことや自分の考えがびっしりと書かれており、

経験に根差したお話にみんな聞き入り、たくさん質問していました。

5年生の学級では、一緒に給食を食べていただき、さらにたくさんの質問ができたようです。

今日一日で子供たちの心にたねをまいてくださった笠井さんには、秋にまた外国の方もお連れ頂き、

来校いただく予定です。

PTAやボランティアの皆さんによる読み聞かせ活動がありました

お忙しい中、PTAやボランティアの皆さんにお越しいただき

読み聞かせ活動がありました。

読書の世界にいざなう貴重な時間となりました。

青空班活動を行いました

登校班を基準にした多学年グループ活動による青空班活動を行いました。

今日はあいにくの雨だったので、室内で活動しました。

第一回目ということもあり、グループ名を決めたり、今月の28日(土)に

同じグループで行う学校子ども会に向けた準備を行ったりして過ごしました。

人と人とのつながりが希薄になっている現代において、横と縦の繋がりによる

支え合いの関係を築いていけるように支援していきます。

学校子ども会も、今年度で10周年を迎えます。6年生を中心に、セレモニーを

準備中です。たくさんのボランティアの方をお迎えして盛大なイベントになることでしょう。

1年生が「こうえんで なつをさがそう」に出かけました

1年生の生活科の授業で、学校を飛び出し、地域にある助川城址公園に出かけ、夏の自然や地域の様子を

観察してきました。

江戸時代の助川城で言えば、公園は二の丸あたり、助川小は、大手門から三の丸にあたります。

公園はよく整備され、とてもきれいです。

季節の変化と共に、城跡から眼下に広がる日立のまちを一望し、「わぁー」と声をあげる子供たちの姿がありました。

未来の日立のまちは、どんなふうになるのでしょうか。これから6年間をかけて、それぞれが描く未来像を膨らませていってほしいと思います。

JWAYの取材がありました

4年生を対象に取材がありました。

「〇〇だいすき」です。

7月1日から放映が始まるようです。

どうぞお楽しみに。

4年生 校外学習に出発しました

朝8時過ぎに、4年生が校外学習に出発しました。

今年は県庁見学とひたちなか市の交通公園へ。

出発式の時に、「県庁25階に行ったら、北側の様子と南側の様子で違いは何か見ておいで」と、

課題を出しました。

子どもたちのことだから、たくさんたくさん自分の考えを届けに来てくれることでしょう。

写真は帰校後「助川小アルバム」に保存しておきますのでご覧ください。

2年生 まちめぐりに行ってきました

お天気にも恵まれ、2年生が学区北側のまちめぐりに行ってきました。

小学校から国道6号を北上し、市役所へ、大屋根広場で休憩したのち、銀座通りを下っていき、

市民会館通りを助川中方面に移動、助川コミュニティーセンターから鹿嶋神社を通って、

また国道6号にでて、小学校に戻ってきました。

「まちのキラリを見つけよう」という授業目標のもと、持参したタブレットでそれぞれが見つけた

場所や人のキラリを撮影していました。

参道を歩いていると、どこからともなく、「真ん中は神様が通るところ」

という声が。実生活で身につけてきたことが、授業の中でも表れる場面がありました。

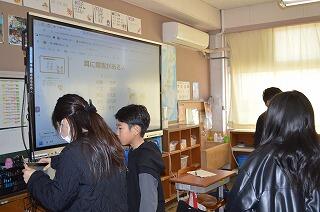

5年 総合 国際理解についての授業に張り切って取り組んでいます

5年の教室を見てみると、一人一台タブレットを活用して、学年のテーマである「国際理解」について

調べる学習を行っていました。

市や県のホームページから調べようとしたり、知ってる国の状況を調べようとしたりする姿がありました。

今月末には、JICAの方のお話を聞いたり一緒に給食を食べたりする機会をもちます。

グローバルな視点をもち、外国の人々と共に課題解決に取組む人に育ってほしいなあと、願っています。

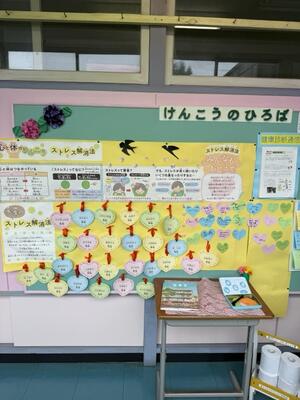

あなたのストレス解消法は?

今日は歯科検診。学校医の大内先生をお迎えしているので、保健室に行きました。

一人一人を丁寧に診ていただきました。

廊下には、ストレス解消法と題した掲示物がありました。

名前が書いてあるカードを裏返すと、方法が書いてあるという仕組みです。

職員にアンケートを取り掲示したのは知っていましたが、

保健委員や、最近ではそれ以外の子供もこぞって掲示しているようです。

さてあなたのストレス解消法は?

クラスで仲良く とも遊び

今日は「とも遊び」の日でしたが、あいにくの雨。

でも教室の中で、担任が見守る中クラスで仲良く遊ぶ姿が見られました。

フルーツバスケット、じゃんけん電車、名探偵ゲーム、ハンカチ落とし、プログラミング(スクラッチ)・・・

とっても楽しそうに過ごしていました。

じゃがいも収穫 大満足!

じゃがいもの収穫をしました。

子どもたちの顔は笑顔、というより真剣そのもので、一生懸命、宝の「じゃがいも」を探し、掘り当てている様子でした。

最後にみんなで仲良く山分け。とっても満足そうでした。

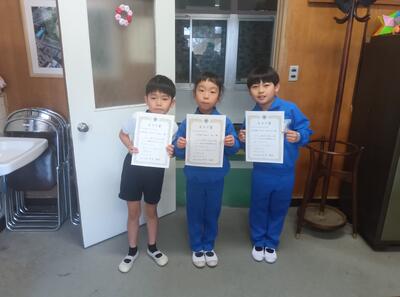

キラリ・秘密兵器・内科検診

〇今日のキラリ賞表彰は、3・6年、とても誇らしげに賞状を手にしていました。

〇今年も登場、体力テストにおける投力向上グッズ。楽しんで取り組んでいます。

〇学校医の内藤先生にお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。

青少年赤十字入団式を行いました

おじいさんおばあさんが子供のころから日立市の小中学校で活動してきた青少年赤十字、

今日は4年生が新たに加わりました。

JRC委員会による歴史やこれまでの取組みの説明、そして全員で唱えた誓いの言葉、

4年生へのJRCバッチの授与と、みんな博愛の心を大切にして、仲間や家族に感謝し、

手を携えて進んでいくことを確認しました。

天候に恵まれ3年生が校外学習に行ってきました

昨日までの雨が嘘のように晴れ渡った今日、3年生が校外学習に行ってきました。

南は日立港、坂本・東小沢地区の防風林、北は十王ダムや鵜の岬をバスで周り、

日立全体の様子について学習してきました。

帰ってきた児童からは、興奮気味に「県の地図を見ると、北は茶色(山地)が多い」という声があり、

「南や西はどう?」と聞くと、緑が多いという答えがあり、『おお、県内を比較してるぞ、比較して県北地区や

日立市の地形の特徴を見ているぞ』と、内心うれしくなりました。今日、自分の目で見てきたことが、

今後の学習の深まりに生きてくることでしょう。

なお、「助川小アルバム」にも画像を載せておきましたのでご覧ください。

キラリ賞の表彰がありました

今日は、係活動をがんばったり友達をやさしく支えたりした子供をたたえる5月のキラリ賞の表彰を行いました。

1年生と4年生の表彰でした。

助小学区大運動会画像を「助川小アルバム」に掲載しました

早いもので、運動会からもう一週間が経ちました。

もうご覧になっているかもしれませんが、お伝えしていなかったので

アナウンスします。

助小学区大運動会画像を「助川小アルバム」に掲載しました。ご覧ください。

内科検診を行いました

今日は内科検診がありました。

長年本校の学校医をお務めいただいております日立病院の星野先生に

お越しいただきました。

いつも優しく子供たちに声をかけていただき、丁寧に診察していただいております。

昇降口には6月に向け、本校職員が作ったオブジェが飾られていました。

もう築50年を超える古い校舎ですが、あちらこちらに心和ます作品があります。

訪問された方々から、必ず賞賛される助川小の自慢の一つです。

日立さくらメイツさんの魅力的な訪問授業

3年生の教室に、さくらメイツさんが来てくれました。「日立市の観光について」の訪問授業です。

4月にさくらメイツになったばかりという初々しいさくらメイツさんの魅力的な授業でした。

子どもたちは惹きつけられ、日立市の良さを楽しく学ぶことができました。

日立市観光物産協会の皆様、訪問授業ありがとうございました。

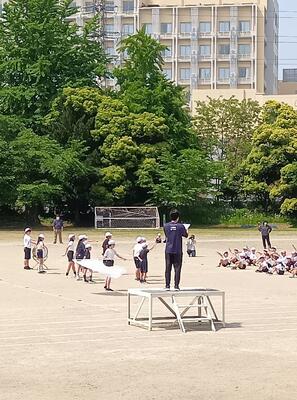

地域と共に 助川学区大運動会大成功!!

助川パワーで雨雲を吹き飛ばし、無事すてきな運動会ができました。

地域の皆様と一緒に、楽しい一日を過ごすことができました。

ご協力、ご声援いただいた皆様、本当にありがとうございます。

スローガンどおり、みなが情熱を燃やし、光を放った素晴らしい運動会でした。

本番間近!運動会予行練習がんばりました!

朝一番、子どもたちに「本番の運動会に生かすための一日にしよう」と声をかけました。

楽しさで怪我などがないよう、水分補給の時間も十分にとって予行を進めました。

競技内容はもちろん、係活動もみんな一生懸命取り組みました。

どうぞ楽しみにお待ちください。

予行練習に向けて

今日は夏日でした。暑さに負けず子どもたちは運動会に向け練習をがんばっています。

予行練習に向けて、放課後、職員全員でテントを9基設営しました。

これで真夏日でも、少しくらい雨が降っても大丈夫♡

明日も天気に負けない、子どもたちの熱いパフォーマンスを期待します。

今日は応援の練習を行いました

赤も白も、大きな声が響いています。

そして一生懸命に拍手をし、思い出に残る運動会になるようにがんばっています。

土曜日曜とゆっくり休んで、また来週元気に登校し、準備を進めてほしいと思います。

命を守る確認をしました(アレルギー研修)

放課後、アレルギー研修を実施しました。アナフィラキシー(アレルギー反応)に対する基本的な考え方、行動の仕方を確認し、エピペンの実技研修も行いました。緊急時の連絡の仕方についても確認しました。これからも職員協力して学校の安全を守っていきます。

運動会の全体練習が始まりました。

朝から澄んだ青空のもと、全体練習が始まりました。

開会式の練習を中心に行い、並び方や動線の確認を行いました。

5,6年生は、朝から準備を進め、グランドではラジオ体操係がみんなで練習をしていました。

6時間目は、応援リーダーの子供たちが、熱心に応援練習を行っていました。

安全集会を行いました。

PTA交通安全委員会の保護者の皆様、地域の交通安全サポーターの方々をお迎えして、安全集会を行いました。

子供たちと関係者の皆様が顔を合わせることと日頃の見守りにかかる感謝の気持ちを伝えることが目的でした。

そして、下校時は地域ごとに保護者の皆様と地域の方々と一緒に歩き、安全に帰りました。

運動会の練習が本格化してきました

5月24日(土)助小学区大運動会に向けての練習が本格化してきました。

各学年ともにきびきびとした動きに感心しました。

そして仲間と力を合わせて取り組む姿もあります。

当日までまだ2週間あるので、怪我なくワクワク感がより高まるように、

焦らず取り組んでいこうと声をかけています。

1年生を迎える会を行いました

入学式から1か月がたち、1年生の子供たちは学校生活に慣れ、

運動に学習に張り切って取り組んでいるところです。

「1年生を迎える会」では、クイズや歓迎の言葉、

記念品として手作りのメダルをもらうなどして楽しんでいました。

校内研修を行いました

5月1日、東京未来大学や早稲田大学、白百合女子大学で教鞭をとっていらっしゃる

鈴木亮太先生をお迎えして、総合的な学習の時間と生活科を中心として、探究的な力の育成を

図る研究についてご示唆いただきました。

鈴木先生は、かつて新規採用教員として助川小に勤務したご経歴があり、その後水戸市や大洗町・小美玉市で

ご活躍され、教育の場を東京の大学に移して今なお現場指導や学生指導に精力的に活動されています。

懐かしく、そして勝手知ったる助川小で語られる言葉一つ一つは、実態を抑えているからこそのお話で、

我々もとても親しみやすく拝聴しました。

「日立・助川には地域素材が豊富にある、もっと活用を。」というメッセージが心に響きました。

子供たちが1年生のうちから、まちに関心をもち、まちを知り親しみを感じ、そしてまちが持続可能であるためにはどうするかについて考えていくように、一人一人の子供を支えていこうと再確認しました。

今日から5月です

風薫る五月 気持ちのよい季節になりました。

運営委員による朝のあいさつ運動が今日も行われていました。

午後からは、大学の先生をお迎えして、探究的な力を育むまちづくり学習について

校内研修を行います。

体力テストにリレーの練習、そして今日はロング昼休みでした

連休の合間ですが、今日も子供たちは元気いっぱいです。

体育の時間は、体力テストの50メートル走、リレーの練習を行っていました。

さらに給食後は、ロング昼休み。グラウンドいっぱいで、それぞれの遊びを楽しんでいました。

3年生 大障害で遊んでいます

助川小には、大障害で遊べるのは3年生からというルールがあります。

そのためこの時期の大障害は3年生でいっぱいになります。

テレビの取材も受けた助川小の大障害。

安全に楽しく遊ばせたいと思います。

1年生が学校探検を行いました

1年生が、2年生のサポートを受けながら学校探検を行いました。

訪れた先では、今年も似顔絵が入った自己紹介カードを渡していました。

子供たちからもらったカードは、また校長室横に掲示します。

1年生も2年生もがんばりました。

歯科検診を行いました

本年度も学校医として、本校卒業生の征矢 学先生にお越しいただき、

4,5,6年生の歯科検診を行いました。

歯磨きがしっかりできていることや虫歯があっても早期に処置されていると

お話いただきました。

1年生 交通安全教室を行いました

市の交通安全指導員の方々や交通安全母の会、そして保護差の皆様、地域の方々のご協力のもと、

交通安全教室を行いました。

子供たちは真剣に話を聞き、交通ルールを守って実際に歩く練習をしました。

素直な子供たちですから、教わったことをすぐに実践していこうと意欲的でした。

歩行者としても運転者としても、大人である私たちもルールを守ることの重要性を

確認できた時間でした。

授業参観・学年懇談会を行いました

たくさんの保護者・地域の皆様にお越しいただきました。

ありがとうございました。

参観者参加型の授業が多く、親子の笑顔をたくさん見ることができ、

心がほっこりする場面がありました。

これで1学期の1クールが終了です。2日間ゆっくり休んでくださいね。

来週からはいよいよ1学期の学習を本格的に進めていきます。

各学年の校外学習等、変わらぬご支援をお願いいたします。

避難訓練を行いました

入学・進級により、教室の場所も避難経路も変わったことから、年度初めに避難訓練を行いました。

避難途中にしゃべったりふざけたりする子供はいませんでした。

真剣な態度で臨み、大変立派でした。

給食前の4時間目は、英語や体育で頑張る子供たちの姿がありました。

6年生 全国学力・学習状況調査がありました

今日は全国的に、小学校6年生を対象に、国語・算数・理科の調査を行いました。

資料を読み取り自分の考えを制限された字数内でまとめる問題にチャレンジしていました。

6年生の皆さん、お疲れさまでした。

1年生 初めての給食

入学から1週間がたち、緊張の表情もだいぶ柔らかくなった1年生。

たくさん話しかけてくれることも多くなりました。

今日は初めての給食です。

準備をする当番の子供もしっかり取り組み、みんなで楽しい給食の時間を過ごしていました。

小学校の生活にフィットしていこうと取り組んでいる頼もしい子供たちです。

1年生音楽 休み時間外遊び

今週は学級開きで目標や係決め、レクリエーションを中心に行い、

また少しずつ授業も始まっています。

童謡を歌う大きな声が聞こえたので行ってみると1年生でした。

楽しくゲームも取り入れながら交流していました。

3年生は元気にジャングルジムに乗って桜とコラボです。

1年生を支える姿がありました

昨日入学式を終えた1年生が加わり、学校には活気が満ちています。

教室では6年生が読み聞かせを行い、壁面には2年生が描いた行事ごとの絵が掲示され

温かな雰囲気に包まれていました。

校内の桜は昨夜の雨で、花びらを落としましたが、まだ見ごろは続いています。

4月8日 入学式を挙行しました

晴天の桜日和のなか、入学式を挙行し1年生を迎えました。

保護者の皆様地域の方々に見守られ、立派な態度で参加できました。

一方在校生たちは、五代桜の前でクラス写真を撮ったり、レクリエーションで親睦を深めたりしていました。

4月7日 満開の桜と共に、子供たちの笑顔と元気な声が戻ってきました

今日は始業式、新しく助川小に加わった仲間とともに、笑顔と元気な声が戻ってきました。

五代桜を始め、校内の桜は見ごろを迎え、青空と相まって気持ちのよい一日となりました。

明日も晴れ予報、1年生を満開の桜で迎えられそうです。

今日(4月1日)の五代桜です。

いよいよ新年度がスタートしました。

4月7日の始業式、8日の入学式に向けて準備を進めているところです。

今日はあいにくの雨ですが、五代桜も少しずつ花を咲かせています。

今週も雨や低い気温が続くようなので、満開は、子供たちが登校してくる来週に

持ち越してほしいと願っています。

五代桜 只今五分咲きです

明治・大正・昭和・平成そして令和の時代に、120年間にわたり助川の地を見てきた

助川小のシンボル「五代桜」が見ごろを迎えています。

今朝は五分咲きといったところでした。

しかし、本日の暖かさからしてもう少し花が開くかもしれません。

明日からはまた冷え込むという予報がありますので、満開まではもう少し待ってもらって、

華やかな始業式や入学式となることを期待しています。

令和6年度修了式

みんなこれまで、学習に運動によく頑張りました。

各クラスの代表に修了証を授与し、1・3・5年生の代表は、1年間の成長と来年度の抱負を発表しました。

教室に帰ってからは、一人一人担任の先生から伸びたところを伝えられ、振り返りを行いました。

明日からは春休みです。自分を・相手(仲間・家族・地域の方々)を・物を大切に、安全で充実した休みとなることを願っています。

あと2日で今年度終了

6年生が卒業し、学校全体でちょっと迫力に欠けるような何か静かな雰囲気を感じました。

各クラスでは、授業の合間にお楽しみ会やレクリエーションを行うなどの様子が見られました。

1年生はAIドリルやタイピング練習を楽しそうに行っていました。

来週月曜日が修了式です。

全員そろって1年間の成長をたたえ合えることを楽しみにしています。

卒業式を行いました

雨天と強風の中で、登校するのも大変な中でしたが、

第78回の卒業証書授与式を挙行しました。

昨日の帰りの会では、卒業したくないなあ、みんなと別れるのは寂しいなあと話していました。

昨夜、担任たちは、遅くまで教室を整備し、黒板には、これまでの思いを書き込んでいました。

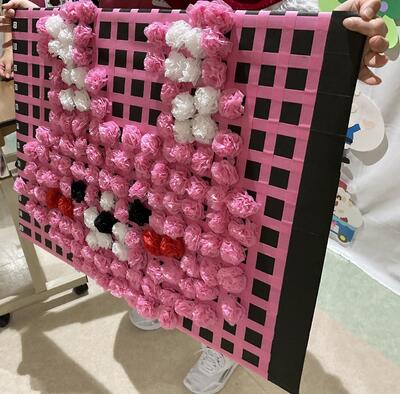

5年生も心を込めて、メッセージボードを作りました。

いよいよ卒業式当日。まずは記念撮影です。

卒業式は、厳かな中にも、これまでの一人一人の成長を感じる場面があり、卒業生もご参列の皆様も、感極まる姿がありました。

教室に戻ったあとは、卒業生と担任だけの特別な時間、最後の学級活動です。涙涙の時間だったことでしょう。

会場から移動された保護者の皆様が教室に入り、いよいよ在校生の見送りがありました。

あらためて、卒業生の皆さん、保護者の皆様ご卒業おめでとうございます。中学校での生活でも実り多きものとなるよう、応援しています。

小学校最後の給食でした

6年生にとって、今日は給食最終日。

どんな感じかなあと教室を尋ねてみると、

いつもと変わらぬ温かで楽しそうな雰囲気の中、

仲間と給食を食べる姿がありました。

明日で卒業していく6年生たち。

最高の卒業式にしましょう。

昨日からの風雨で

今週は満開のあんずの花をお伝えしようと思っていましたが、昨日からの雨で、ご覧のようにたくさんの花びらが散ってしまいました。後ろには梅の木もあり、寒暖の繰り返しはあるにせよ、いよいよ春の盛りを迎えようとしています。主役の五代桜は、まだつぼみが堅く、3月中には開花をお伝え出来ないかもしれません。

花壇には、イソヒヨドリの姿が。

子供たちが校舎内に入り登校を完了し、静かさを取り戻した校庭で、

遅めの朝ごはん、あるいは巣にいるメスに届けるところといった様子でした。

今年度最後のボランティアの皆様による読み聞かせ

1年間定期的に朝の活動に来ていただいたボランティアの皆様による読み聞かせも

今回が最後でした。

子供たちから、お礼のお手紙をお渡ししました。

1年間ありがとうございました。

マインクラフトを活用したまちづくり学習に向けて

5,6年生を対象に、マインクラフトを活用したまちづくり学習の準備会を行いました。

講師として、那須町教育委員会でプログラミング教育推進スーパーバイザー・マイクロソフト認定

教育イノベーターフェローの星野 尚さんをお迎えしました。

2月26日の「学校ブログ」に載せた、教師の自然発生的なミニ研修は、今日のためのものでした。

基本操作を始め、作業の時短テクニックや見栄えする表現方法などを学び、互いに教え合い、楽しそうに

取組んでいました。

来年度行うプロジェクトの準備が、着々と進んでいます。

半旗はためく中、元気にボール運動

あの日から14年が経ちました。

震災後に生まれた子供たちは、今日も元気に過ごしています。

何があったのか、どのようにして暮らしていたのか、どのように力を合わせて乗り越えてきたのかを

しっかりと語り継いでいきたいと思います。

英語科授業での他校交流資料をまとめました。

先日、英語科の授業で、常陸太田市立峰山小学校と本校5年生がリモートによる交流を行いました。

私のまちのおすすめの場所を英語で発表しましたが、その時使用した資料を冊子にまとめ、

峰山小に送ることになりました。

子供たちが取り上げた場所は、歴史・文化・レジャー・自然と幅広く、詳しい説明と自分が選んだ理由を

資料の中で述べていました。

英語を使う必然を用意し、その経験から英語を身に付けていくという取組みでした。

防犯サポーター・交通安全委員会の皆様をお迎えした第2回安全集会を行いました。

本日は安全集会を行いました。安全集会前には、防犯サポーターの方々より、危険個所や子供の歩き方など貴重なご意見をいただきました。すぐに安全集会の中で、安全な登下校を心がけるよう子供たちに伝えました。安全集会では全校児童で感謝の気持ちを伝えることができました。

いつも児童が安全に登下校できるように、見守ってくださっている地域の防犯サポーターの皆様、交通安全委員会の皆様、ありがとうございます。

助川小の宝物

助川小の宝物は何と言っても子供たちです。変化の激しい社会の中でたくましく生きています。

ご紹介する宝物は、歴史上のお宝です。

先日、梅の開花状況を見ようと水戸市の弘道館を尋ねたところ、入り口には「尊攘」の二文字が。

確か本校にもあったなあと思い、郷土室に行くと、直筆の書がありました。

さすが助川海防城跡。徳川斉昭公に命じられ、助川海防城(三の丸は現助川小)を建て沿岸の警備を行った

山野辺氏直筆の書でした。

さっそく児童集会において弘道館の「尊攘」という文字を示し、大事にすることは何か、打ち負かすものは何かについて話しました。

令和の今、現代の攘夷とは何か、子供たちにも考えてほしいと考えたからです。

さらに、調べてみると、助川海防城内に子弟教育のために建てた「養生館」は、水戸藩の藩校「弘道館」より

4年も早く建てられたこともわかりました。

水戸より早く人材育成に尽力されていた思いを、今も引き継ぎ、日立を支える人づくりをさらに意識せねば

と思いました。

〈本校郷土資料室から〉

弥生3月、雪景色からのスタート

昨日までの春のような暖かい陽気から一転、3月のスタートは、雪景色となりました。子供たちは外遊びができなかったので、ちょっぴり残念そうでした。

。

7分咲きのあんずの花の上にも、ビオトープの上にも、のぞみの像にも雪が積もりました。

外は体感温度が0度を下回る寒さですが、心がぽかぽかと温かくなるキラリ賞表彰。今回は3年生の紹介です。

心通い合う 6年生を送る会

5年生の実行委員を中心に、送る会が開催されました。タブレットを活用した「思い出クイズ」で楽しんだり、ボランティア精神を引き継ぐ「金のホウキ授与」があったりと、工夫を凝らしたプログラムに全校児童が充実した時間を送りました。

さらに6年生に向けた合唱や演奏を発表して、どの学年も立派で、この1年間の成長を感じました。

♪ キラキラ光る 6年生の皆さん ♪ ♪ おめでとうの花が咲くよ~♪ 替え歌を一生懸命歌う姿、6年生応援団として大きな声で精一杯エールを送る姿、お世話になった6年生に心を込めて発表しました。6年生からお礼の合奏・合唱もありました。心こもった各学年の発表に、感動して涙ぐんでいる子も多くいました。素敵な時間でした。

令和6年度最後のキラリ賞

令和6年度最後のキラリ賞の表彰を行いました。6年生は、小学校生活で最後のキラリ賞。次に校長先生から授与されるのは、卒業証書です。4年生は、名前を呼ばれたら大きな声で返事をしました。5年生は、明日に行われる6年生を送る会で、初めて学校行事を企画・運営を行います。準備では、送る会を成功させるぞという意気込みが伝わりました。どの学年も、次のステップに向けて着々と準備をしているようです。

突然はじまったミニ研修

3月には、卒業を前にした6年生と、来年度メインで活動を進める5年生の、「あるもの」を活用した

授業を行います。

職員室内で一部の教員が試しに行ったところ、たくさんの教員でいっぱいになりました。

講師をお迎えして子供にとっても教員にとっても実り多い授業にします。今はこのくらいの情報で。

今朝はビオトープで朝ごはん

今朝も寒さ厳しい中、子供たちは元気に登校できました。

プールわきの通路から校内に戻ろうとしたとき、「今日はビオトープにいる」

という声を聞き、足を運んでみると、プールからビオトープに場所をかえ、

おそらく池の中の藻を食べていると思われるカモが休んでいました。

池の左側はまだ凍っています。

子供たちの登校風景に目を向ける優しいまなざしが印象的でした。

第3回の学校運営協議会を行いました。

学校の取組みや、保護者・地域との連携について委員の皆様にご協議いただきました。

今年度の組織目標に掲げた数値は、ほぼ達成できていることをご報告し、そのうえで、

課題と考える「子供自身が社会の役に立とう」という気持ちの醸成と、変化の激しい社会において、

困難を目の当たりにした時、課題を見出し工夫して課題を解決する力の育成を次年度の学校教育の

柱としたい旨をお話ししました。

委員の皆様からお賛同いただき、合わせて次年度の学校グランドデザイン案もご承認いただきました。

さらに、会議は活発になり、現在多くのボランティアの方々に授業支援をしていただいている活動を、

地域学校協働本部等の組織的な活動へ移行できないか、さらなるボランティアメンバーの獲得に受けた

アプリの活用をしてはどうか、10周年を迎える学校子供会活動についてなど、

学校教育をご支援いただく様々なご意見をいただきました。

朝の活動より

朝の立哨から戻り、各学級を渡り歩いていると、電子オルガンを弾く音が。これはCDではないと思い、

見てみると子供の伴奏に合わせて大きな声で合唱をしていました。すがすがしい光景でした。

1年生に行くと、ALTのニックさんが天気のイラストを見せたりジェスチャーを加えたりしていました。

子供たちも楽しそうに取組み、英語に親しんでいました。

学校保健・安全委員会を行いました

学校医の星野先生、大内先生、そしてPTA役員・各委員会から、多くの皆様にお集まりいただき、

学校の保健・安全について協議、ご指導いただきました。

星野先生からは健康診断の必要性、心臓専門医としてのお話、大内先生からは仕上げ磨きの必要性と、

県内でも虫歯の処置率が高い日立市において、本校はさらに高いというお話をいただきました。

歯磨きを甘く見ると万病のもとになること、ご家庭での歯磨きの習慣化とご支援により虫歯の無い子が多いこと、そして処置率がとても高いことがわかりました。本日お集りの皆様、お忙しい中、ありがとうございました。

寒さに負けず、朝のあいさつ運動がんばっています

運営委員の子供たちが、今日もあいさつ運動のため、昇降口前に立って

活動していました。

6年生は1か月足らずで卒業。今までよりあじわいながら活動している様子が

とても印象的でした。

今日も寒い中お疲れさまでした。

朝の読み聞かせありがとうございました 合唱練習がんばっています もうすぐ春が…

先週末は、学年末の授業参観と懇談会、学校子供会があり、とてもたくさんの方が来校され、

子供たちにとっても、充実した時間となりました。

これまで準備をがんばってきて疲れが出たのか、昨日と今日はいつもより欠席が多い状況です。

今日は、読み聞かせボランティアの方々が来校され、朝の時間を盛り上げていただきました。

一方子供たちは、各クラスから合唱練習の声が聞こえています。

6年生を送る会が来週に迫る中、またイベントに向けて、熱心に準備を進めています。

グラウンドに目を移すと、トラックには、小さな緑の草が生え始めています。

運動会前には、この難敵との戦いになります。今のうちに、安全に対処できることはないのか

用務員と思案中です。

学年末授業参観を行いました

各クラスでは、この日のために準備を進めてきました。

算数・学級活動・生活科・総合的な学習の時間の授業で、子供たちがプレゼンテーション資料をもとに、

わかりやすくユーモアを交えながら発表していました。

ここでも、助川小の子供たちの主体性と創造性が授業に生かされていました。

みんな、堂々としていて立派でした。

第3回の学校子供会を行いました

たくさんの地域サポーターの方々においで頂き、充実した学校子供会になりました。

各班ともに6年生のリーダーが進行や内容の説明を行い、終始笑顔でサポーターの

皆様ともふれ合い、楽しい時間となりました。

来年度は、学校子供会事業が10周年を迎えます。今後地域の皆様と協議しながら、

より充実したものとなるように学校も連携していきます。

(活動の状況を「助川小アルバム」にも載せてありますのでご覧ください。)

各クラスとも明日の準備で楽しそうです。

明日は学校子供会と学年末の授業参観があります。

各クラスとも朝から楽しそうに明日のリハーサルを行っていました。

学校子供会も今年度最後。地域の方々と触れ合う貴重な機会となります。

では、明日の子供たちの発表にご期待ください。

五代桜の保護活動を行いました

市のさくら課、樹木医、地域コミュニティ推進会、五代桜保存会の皆様が集まり、

五代桜の保護活動を行いました。周辺の草刈りをしたり大きな肥料を地中に入れたりする

作業でした。樹木医さんのお話では、五代桜の樹齢は120年で、県内で2番目に長生きの桜だそうです。

枝が上向きになっており、木全体で状態の回復が見られるということでした。

地域のシンボル五代桜は、ここのところの寒さにも耐え、しっかり力をためて、開花に向けて

つぼみひとつひとつに、エネルギーを分配していく時期に入ります。

平成27年にプール横に植樹した「子供たち」も年々幹を太くして成長しています。

春が待ち遠しいです。

大学生が、教育実習前の一日観察実習を行いました。

今年の9月から教育実習を予定している茨城キリスト教大学の学生が、一日観察実習を行いました。

1,2時間目は授業の観察を行いましたが、業間休みには子供たちと打ち解けて、共に遊ぶ姿がありました。

体育の授業では、子供たちと一緒に新聞紙をもとに作った手作りのボールをけったりキャッチしたりする活動を共に行い、楽しんで取り組んでいました。

実習前に、4月から学校ボランティアで参加したいと話していたので、様々な活動で子供たちと触れ合う機会も多くなりそうです。

近隣こども園・幼稚園・保育園との交流会を行いました。

この日のために1年生はたくさんたくさん準備を重ね、リハーサルも行い、

年下の園児の皆さんに喜んでもらおうとがんばりました。

輪投げ、ボーリング、的あて、福笑い、魚釣り、パフェづくりなどたくさんのお店を広げて、

困っている子がいればすぐに話しかけて、一緒に遊ぶ姿が見られました。

お兄さんお姉さんになったなあと、しみじみ感じる時間でした。

園児の皆さんも、積極的に1年生と触れ合い、成長の一日だったのではないでしょうか。

1年生も園児のみなさんも、とてもよくがんばりました。

峰山小とリモートで英語の授業を行いました

常陸太田市立峰山小学校と、リモートで英語の授業を行いました。

お互いのまちのよいところを英語で伝え合い、質問し答えるという授業でした。

写真を見せて説明したり、ジェスチャーを交えて熱く語ったりして、

恥ずかしがることなく自分の考えを伝えていました。

ICTを活用すると他市の学校とつながり交流ができることを学び、次はどこと?

などと、意欲を膨らませている子供たちでした。

健康な心と体を育てる

今日は国語力テスト、そして、6年生の薬物乱用防止教室、4年生の縄跳び記録会がありました。

昨年度はパネルを使った薬物防止教室でしたが、今年度は映像を使って「薬物の危険性」や「断る勇気」を学びました。

半袖体操服について

来年度に向けて、学区内の各スポーツ店に、半袖体操服をご用意いただきました。

下のPDFをクリックしていただき、購入の参考にしていただけたらと存じます。

今日は立春です。

今日は立春。暦のうえでは春です。雪が降るかもと言われていても雨だったり、今朝登校時は、6度くらいだったりしたことから、少しずつ春に近づいているのかもしれません。

昨日は助川鹿嶋神社で豆まき祭がありました。子供たちもたくさん集まり盛況でした。直垂装束で、毎年家族と豆をまく子供もいて、みんなに福を分けていました。

運営委員企画のじゃんけん大会を行いました。

昼休みに、運営委員会が企画したじゃんけん大会を行いました。

連続で4人にじゃんけんで勝ち、さらにラスボスにも勝つとゴールになるゲームでした。

先週告知した企画でしたが、希望者も随分集まり、盛り上がったイベントになりました。

国際交流事業を行いました

本日は、カナダ・フィリピン・インドネシア・ベトナムから、日本に在住・留学している方々をお迎えして、

国際交流事業を行いました。

急激な人口減少で消滅都市ともいわれている日立市を担う未来の人材には、目の前の課題を解決するために、

探究する力、日本に定住・留学している外国人の方々と協働する力、ICT活用力の3つが必要だと考えます。

そこで今回は、茨城キリスト教大学様とNPO法人インパクト様との連携により、本校6年生と日本在住・留学

している皆様との交流の機会を設けました。互いの文化や歴史を知るだけでなく、日本・日立のよいところや

課題と感じている点を聞き、未来に向け協働することへの意識を高めてくれたと感じました。

給食にもご招待して、さらに交流を深め、合わせて宗教上食べられないものがあることなどを知り、

他国の理解を深めました。

給食委員による「残さず食べようキャンペーン」

朝、教室を回っていると、廊下で仮面の戦士と遭遇しました。

寒い冬に感染症に負けないためには、しっかり食べることが大切だ、ということを

寸劇で面白く伝えていました。

子供たちの発想力は無限大です。

校長室での6年生との会食

1月27日(月)から、校長室で6年生との会食がスタートしました。

2月下旬までの約1か月間続きます。

中学校で何がしたいか、どんな自分になりたいかなど、6年生に質問したいと思います。

1月のキラリ賞表彰

1月27日(月) 1月のキラリ賞表彰を行いました。

1・4・5年生の表彰でした。

みんなおめでとうございました。

8の字跳びチャレンジタイム 3回目

先ほど、3回目の8の字跳びチャレンジタイムを行いました。

みんな一生懸命に取組みました。

練習の成果が出たクラス、上手くいかなかったクラスと様々でしたが、

じゃあ次にどうするかと、ここでも課題解決のための学びの機会となりました。

なわとびチャレンジタイムが行われました

月曜日に引き続き、休み時間になわとびチャレンジタイムが行われました。大繩8の字跳びを5分間で何回跳べるのか、各クラスで取り組みました。

予告なしの避難訓練と縦割り班活動

中休みに避難訓練を行いました。今回の避難訓練は予告なしです。外遊びをしていたら、突然災害が起き、二次災害の恐れがあるので、教室に避難という想定でした。放送の指示に従い、静かに行動することができました。講評では、災害はいつ起きるかわからないので訓練は必要、そして物の備えも必要、さらに探したり逃げ道を遮らないために、部屋や教室、運動場を整理整頓・整備しておくことも大事、という話がありました。

昼休みには異年齢交流の縦割り班「あおぞら班活動」を行いました。追いかけっこやドッジボールなど、各班ごとに楽しく活動を行っていました。6年生のリーダーシップにはいつも感心します。リーダー性抜群です。

3年生校外学習(警察署見学)

3年生が、校外学習で日立警察署に行きました。警察署では、白バイに乗せてもらったり、警察の仕事について話を聞いたりしました。実際にお巡りさんが使う警棒や、ヘルメット、防弾ベストなどを触らせてもらい、その重さに驚いていました。グループごとにパトカーにも乗せてもらい、車内のいろいろな機械などにも興味津々でした。

校外学習を通して、3年生もさらに防犯意識を高めることができました。日立警察署の皆様、お忙しい中ありがとうございました。

8の字跳びチャレンジ 第一回目 と学年練習

中休みに、校庭いっぱいに各クラスが広がり、8の字跳びチャレンジを行いました。

どのクラスも一生懸命でお互いを励ましあいながら挑戦していました。

5分間で何回跳べるか、課題は改善されたかなど、テーマを決めて取組みました。

6年生は、5時間目に体育館で短縄跳びと8の字跳びの練習を行いました。

今のよさと課題を協議しながら、目的を明確にもって練習できています。

さあ、第二回目はどんな姿を見せてくれるのか、今から楽しみです。

寒空の下の挨拶運動、学力診断のためのテスト2日目(算数・社会)

今日も体の芯から冷える朝でした。そんな中でも運営委員の皆さんが、昇降口前で

挨拶運動を行っていました。外で立哨している時に声をかけると比較的声が小さいことが多いですが、

昇降口前では、大きな声が響いています。「運営委員の皆さん、今日も、ありがとうね。」

9時30分からは、学力診断のためのテスト(2日目)でした。

県内の子供たちの課題となっている算数の「割合」に関わる問題を前に、各学年とも鉛筆が止まり、

じっと考える姿がありました。図形の問題は定規やコンパスを使い、粘り強く取り組んでいました。

社会科は、資料活用力が問われる傾向にあり、たくさんの資料から答えを導き出す方法に苦慮する

姿もありました。しかし、読書に力を入れる子供が多いからでしょうか、問題用紙をペラペラとめくりながら、

自分の考えをまとめていました。みなさん、2日間、お疲れさまでした。

学力診断のためのテスト(1日目 国語・理科)に取り組みました。

本日から、県内一斉に学力診断のためのテストが行われます。

歴史は実に長く、昭和30年代から始まったものです。

今日は第一日目。4~6学年で、国語と理科のテストを行いました。

テストというと、点数が気になるところですが、このテストの名前のとおり、

これまでの自分の学びについて、何が得意で何が課題かを見つけるためのものです。

教師にとっては、子供たちの答案を採点して見えてきた結果を分析して、自分の指導を

振り返るとともに、残り2か月で学び残しの無いように指導プランを見直す資料となります。

自分の課題を知り、どうすれば解決できるかを探究する力をつけることが、これからの時代に

必要だと言われています。大事なのはテストが終わった後に何をするかですので、

今後の授業に生かしてまいります。

校内書初め会

1月の14,15日の2日間で校内書初め会を行いました。

条幅紙を体育館に広げて、気持ちを筆に乗せて書いていました。

学校運営協議会のご支援によりゲストティーチャーにお手伝いいただき、

一人一人の児童に丁寧にご指導いただきました。

特に、普段意識が低くなっている書字の止めや払いについて、わかりやすく

まずお手本として書き方を見せていただきながらご指導いただきました。

作品は各教室の廊下側に掲示し、互いに鑑賞して交流します。

飛行機とカモ

昨日は、下校のころになってねずみ色の雲が何層にもなって広がり、雨か雪を心配しましたが大丈夫でした。

下校中の6年生から、「飛行機!」と言われ見てみると、本校上空のかなり低いところに飛行機が。

いつもの航路ではなく、この分厚い雲で最悪を想定して低空飛行をしているようでした。

一方、使わなくなったプールでは、いつものつがいのカモ、ん?あれ? 一羽増えて 3羽が休んでいました。

3学期が始まりました

昨日、戸締りで校舎内を歩いていたら、たくさんの教室の黒板に先生の思いがこもったメッセージが書かれていました。

そして今日、学校に子供たちの元気な声が戻ってきました。始業式では、2,4,6年の代表児童が3学期のめあてを発表しました。また、県の読書感想文コンクールで最優秀賞に輝いた児童の作文発表も行いました。

3学期は、学年のまとめの学期でもあります。次の学年への準備もしながらも、楽しい思い出もたくさん作ってくださいね。

2学期もみんながんばりました。1月に元気に会いましょうね!(2学期終業式)

2学期は、残暑が厳しい中のスタートでしたが、あっという間に校庭のビオトープに氷が張るぐらい寒くなりました。そんな中、感染症対策を考慮して第2学期終業式はリモートで実施しました。表彰のあと、1・3・5学年の代表児童が作文発表を行いました。3人とも2学期を振り返り心に残ったことや、3学期へつなげる思いなどを発表しました。大変立派でした。教室でも、背筋を伸ばしてよい姿勢で話を聞いていました。

5時間目は、通知表を受け取りました。担任の先生は、渡すときに一人一人のよいところやがんばったところ、今後に期待することを伝えながら手渡していました。受け取る子供たちも、緊張していましたが、最後は笑顔で受け取っていました。

また来年1月に、元気に会いましょう。

一万年前の氷‼ ~6学年南極観測隊講話~

6年生が南極観測隊のOBをお招きして、南極についてお話を伺いました。話の後には、実際に南極の氷を触ったり、防寒着やペンギンの剥製を見学したりしました。南極の氷に耳を澄ましてみるとパチパチとかすかな音が・・・。なんと、一万年以上前の空気が溶けて地上に出てきた音だそうです。子供たちは太古のロマンに思いをはせながらじっくりと音を聴いていました。

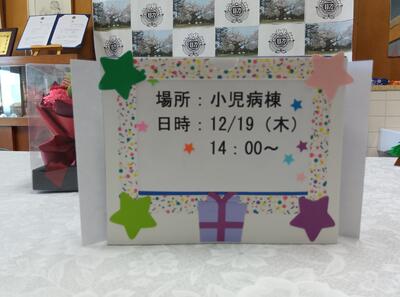

今日は、院内学級のクリスマス会です。

日立病院内には、杉の子学級という院内学級があります。

今年で50年目を迎えました。

今から、クリスマス会を行います。

では、今から参加してきます。

先ほどクリスマス会から、学校に戻りました。

小児科のお医者様や看護師の皆様をはじめとするスタッフ、こばと保育園、そして助川小の教師で、飾りつけからダンス、ハンドベル演奏、合奏、クイズ、ゲームと、本当に子供たちのために温かなそして楽しいクリスマス会でした。小児科にかかわるすべての皆さんが、日ごろから入院している子供たちと積極的にかかわっているからこそ、信頼され、安心して今日のイベントに参加することができていたのだと思いました。

そして、もちろん子供たちも頑張りました。 サンタさんから一人一人プレゼントをもらい、みんな素敵な笑顔でした。

まかせてね!今日の料理~6学年調理実習~

家庭科室からいい匂いがしてきたので、行ってみると6年生が調理実習を行っていました。「環境に配慮して調理しよう」と課題を立て、グループで「野菜のベーコン巻き」「豆腐と野菜のチャンプルー」「ベーコンポテト」の中から、一品選んで調理しました。課題を達成すべく、材料を洗うときに、水を出しっぱなしにしなかったり、フライパンについた油を拭き取ってから洗ったり、出来上がった料理を残さず食べたりしながら取り組む姿が見られました。

第2回 国語科校内研修会

本校で課題としている、国語科の「書くこと」の力を高めるために、第2回の校内研修会を行いました。

今回も講師には、大妻女子大学家政学部児童学科 教授(元文部科学省国立教育政策研究所 学力調査官)の樺山敏郎先生をお迎えし、授業の組み立て方や子供との関わり方などについてご指導いただきました。

今後も先生からご示唆いただいたことを、子供たちの学びのために生かしてまいります。

校内の風景(紅葉の道)

先日は黄葉をお伝えしましたが、今日は紅葉です。

特に見事なのは、日立病院側から入る道の両側にあるドウダンツツジの紅葉です。

まさに紅葉の道になっています。

今日も、校庭に立つ四本銀杏は、黄金に輝く葉を携えていて見事ですが、

プール脇のドウダンツツジの紅葉も負けず劣らず見事で、行き来する子供たちに、

冬の到来を伝えています。

合わせて、使わなくなったプールには、カモのつがいが戻ってきました。

いばらきのおいしいものを英語で伝えよう~5年生外国語~

5年生が、外国語の授業で、いばらきのおいしいものを伝え合う活動を行いました。売る側の5年生は、値段や売り物、おすすめのポイントなどを英語や身振り手振りを使って伝えました。どのお店にもたくさんの先生方や6年生などが来てくれて、大盛況でした。いつか外国に行くことがあった時に、今日の学習をぜひ生かしてほしいです。

また、4年生が理科支援授業で、もののあたたまり方について実験を行いました。普段の学習ではなかなかできない実験器具を見たり使ったり、子供たちは興味津々でした。

「黄葉」真っ盛りです。

今日も快晴の朝です。

助川小校庭には、多くの木々が賑わいを見せていますが、

中でも銀杏が木々全体で黄色に染まり、黄葉真っ盛りとなっています。

8時43分に上空を見上げると、校舎の真上に飛行機が…。茨城空港に着陸する神戸便の飛行機かと思います。

昨日は航路をかえ、西の山の上をかなり高度を下げて飛行していました。

冬になり、飛行機もよく見える季節となりました。

飛行機、見えるかな !?

2学期最後の読み聞かせ

毎月1回、読み聞かせボランティアの皆様による、朝の読み聞かせを行っていただいていますが、早いもので2学期も今日が最後となりました。クリスマスを題材にしたものや、とんち話、詩などを読んでくださいました。ボランティアの皆様ありがとうございました。